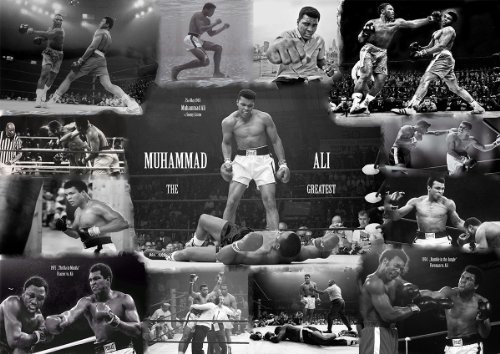

Muhammad Ali, nato Cassius Marcellus Clay Jr. il 17 gennaio 1942 a Louisville, Kentucky, è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi pugili della storia. Oltre ai suoi successi sul ring, Ali ha rivoluzionato il concetto stesso di boxe, introducendo uno stile unico che combinava agilità, velocità, intelligenza tattica e carisma. Ma come si può descrivere tecnicamente e strategicamente lo stile di Muhammad Ali? E perché ancora oggi viene studiato da pugili, allenatori e appassionati di arti marziali in tutto il mondo?

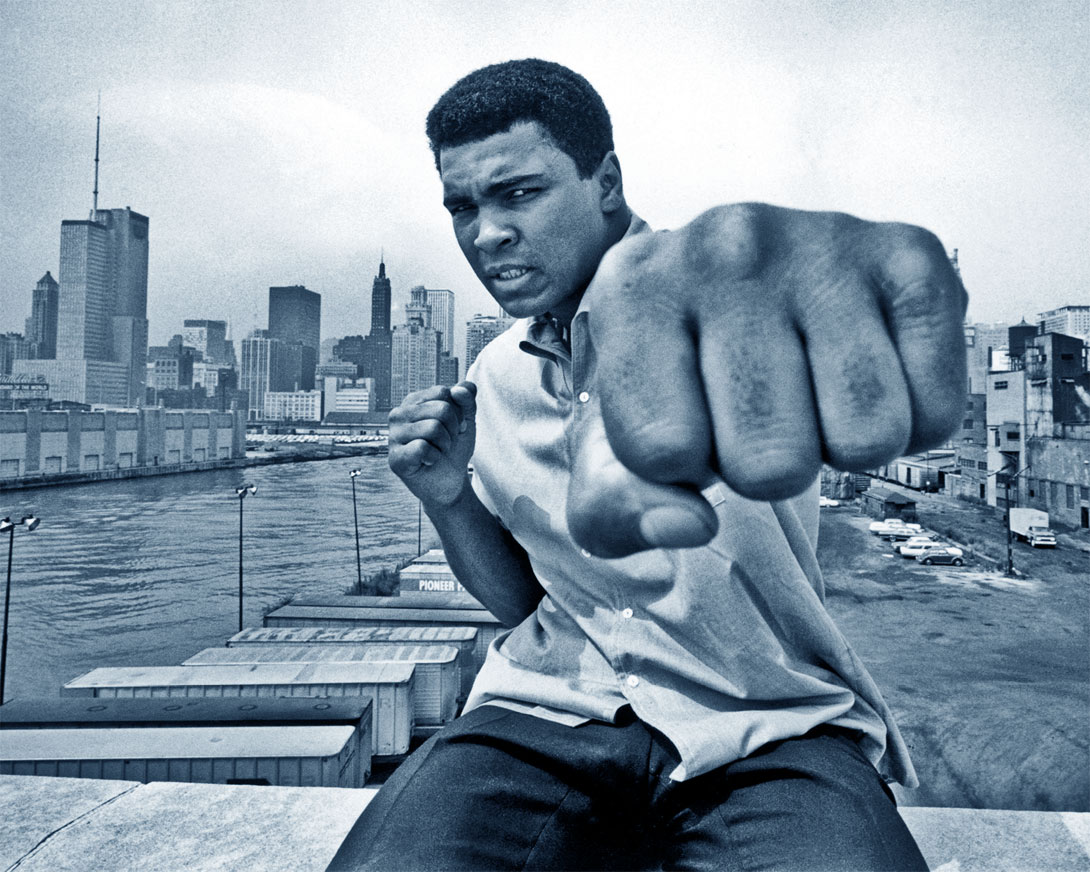

Ali era noto per la sua leggerezza sui piedi. Contrariamente alla tradizione dei pesi massimi, che privilegiava forza e resistenza, Ali adottava una mobilità sorprendente. Il suo famoso mantra, “float like a butterfly, sting like a bee”, sintetizza perfettamente questa filosofia: muoversi con leggerezza e grazia per evitare i colpi dell’avversario, pur mantenendo la capacità di colpire con precisione e potenza.

Il footwork di Ali era basato su passi rapidi e fluidi, spesso laterali o circolari, che gli permettevano di controllare il centro del ring e di evitare di essere intrappolato negli angoli. Questa agilità combinata a un ottimo senso della distanza gli consentiva di gestire il ritmo del combattimento, stancare gli avversari e creare aperture per colpi devastanti.

Uno degli strumenti principali nello stile di Ali era il jab, il diretto della mano sinistra. Più che un semplice colpo, il jab di Ali era una vera e propria arma tattica. Lo utilizzava non solo per colpire, ma per misurare la distanza, destabilizzare l’avversario e aprire la guardia per combinazioni più potenti.

Ali perfezionò il jab in modo da renderlo rapido e costante, capace di interrompere il ritmo dell’avversario e di creare punti di attacco a lunga distanza. Questa tecnica lo rese particolarmente efficace contro avversari più pesanti o più lenti, consentendogli di controllare ogni fase del match senza esporsi eccessivamente.

Ali non era solo un maestro nell’attacco: la sua difesa era altrettanto sofisticata. Contrariamente ad altri pesi massimi che si affidavano principalmente a blocchi rigidi, Ali adottava una difesa dinamica, basata sul movimento della testa, sul gioco di gambe e sull’uso strategico delle corde.

Il suo celebre “rope-a-dope”, reso famoso durante il combattimento con George Foreman a Kinshasa nel 1974, è un perfetto esempio della sua intelligenza tattica. Ali si accovacciava sulle corde lasciando che Foreman scaricasse energia in colpi inutili, mantenendo al contempo la propria guardia mobile e pronta per il contrattacco. Questo approccio dimostra la capacità di Ali di combinare pazienza, resilienza e timing perfetto, trasformando la difesa in un’opportunità per sferrare attacchi devastanti.

Lo stile di Ali era caratterizzato da combinazioni rapide e creative. Non si limitava ai classici due o tre colpi: spesso variava ritmo, angoli e tempismo in modo imprevedibile. La sua abilità nell’uso della distanza e del footwork gli permetteva di colpire e ritirarsi in un fluire continuo, riducendo al minimo l’esposizione ai contrattacchi.

Ali sfruttava anche colpi laterali e ganci improvvisi per sorprendere l’avversario. La sua creatività era amplificata dalla capacità di leggere i movimenti dell’avversario e di adattarsi durante il match. Questa flessibilità tattica lo rendeva un pugile estremamente difficile da neutralizzare, anche per avversari esperti e pesanti.

Lo stile di Ali non era fatto solo di tecnica e fisicità: la componente psicologica era parte integrante del suo approccio. Ali sapeva usare le parole, la teatralità e la presenza scenica per destabilizzare l’avversario prima ancora che il combattimento iniziasse. Le sue dichiarazioni provocatorie, i gesti teatrali e i movimenti di danza sul ring servivano a controllare il ritmo mentale dell’incontro, spostando la pressione psicologica verso l’avversario.

Questa combinazione di tecnica, agilità e strategia mentale è ciò che ha reso Muhammad Ali unico: non era semplicemente un pugile forte, ma un atleta che integrava corpo, mente e carisma in un’unica formula vincente.

Un elemento fondamentale dello stile di Ali era la sua condizione fisica eccezionale. Allenamenti intensi basati su corsa, salto della corda, sparring e lavoro tecnico gli permettevano di mantenere velocità e resistenza elevate per tutti i round. Ali era noto per la sua capacità di mantenere alta l’energia, anche contro avversari più grossi e apparentemente più forti, sfruttando agilità e resistenza per superare la forza bruta.

La sua preparazione non si limitava alla forza fisica: Ali sviluppava riflessi rapidissimi e una percezione dello spazio eccellente, elementi che lo aiutavano a prevedere i colpi dell’avversario e a reagire con precisione chirurgica.

Lo stile di Muhammad Ali ha influenzato generazioni di pugili in tutto il mondo. Atleti come Mike Tyson, Lennox Lewis e Floyd Mayweather hanno studiato il suo footwork, la gestione della distanza e le tecniche di contrattacco. La combinazione di agilità, precisione e strategia mentale continua a essere un modello di riferimento nel pugilato contemporaneo.

Oltre agli aspetti tecnici, Ali ha insegnato l’importanza della fiducia in se stessi e della gestione psicologica dell’avversario. Il pugilato non è solo forza o resistenza: è un gioco di strategia, di tempismo e di controllo emotivo. In questo senso, lo stile di Ali rimane insuperato, unendo tecnica, tattica e carisma in un’unica figura leggendaria.

Descrivere lo stile di Muhammad Ali significa raccontare un equilibrio perfetto tra agilità, potenza, strategia e psicologia. Il suo approccio alla boxe rompeva gli schemi tradizionali dei pesi massimi: invece di fare affidamento solo sulla forza, Ali puntava su velocità, movimento, precisione e intelligenza tattica.

Dalla leggerezza dei piedi al jab letale, dal rope-a-dope alla creatività nelle combinazioni, ogni elemento del suo stile era studiato per massimizzare l’efficacia e ridurre i rischi. Ali non era solo un pugile: era un innovatore, un maestro della strategia e un simbolo di resistenza fisica e mentale.

Ancora oggi, chi studia pugilato o arti marziali di contatto osserva e imita Ali, non solo per apprendere tecniche specifiche, ma per comprendere la filosofia di fondo: la boxe è tanto una questione di mente quanto di corpo. Muhammad Ali ha dimostrato che la vera forza non risiede solo nei pugni, ma nella capacità di pensare, adattarsi e dominare ogni aspetto del combattimento.