1. Krav Maga (Voto: 9.5/10)

Partiamo

dal primo, e non a caso. Il Krav Maga è stato sviluppato per una

ragione specifica: insegnare a ragazzi ebrei mingherlini a

sopravvivere ai pogrom negli anni '30 . Non c'è filosofia, non

c'è estetica, non c'è competizione. C'è solo: "Come faccio a

neutralizzare questa minaccia e tornare a casa vivo?".

Perché funziona: colpi agli occhi, alla gola, all'inguine; disarmi immediati; difesa da più aggressori; uso di oggetti di fortuna .

Il limite: molti corsi commerciali sono annacquati. Devi trovare un istruttore vero, possibilmente con esperienza militare o nelle forze dell'ordine.

2. Muay Thai (Voto: 9/10)

L'"arte degli otto arti" non è una frase fatta. Gomiti, ginocchia, pugni, calci: tutto è progettato per fare male davvero . I thailandesi si allenano a prendere colpi, a incassare, a non indietreggiare. E in strada, chi non arretra vince.

Perché funziona: devastante a media e corta distanza. Le clinchate ti permettono di controllare l'avversario mentre lo distruggi con le ginocchia .

Il limite: Poca enfasi sulla lotta a terra. Se vai giù, sei in difficoltà.

3.

Boxe (Voto: 8.5/10)

Sembra

semplice, ma non lo è. La boxe ti insegna tre cose fondamentali:

colpire, schivare, muoverti . In strada, la maggior parte degli

scontri finisce in pochi secondi con un cazzotto ben piazzato. Il

pugile sa mettere tutto il peso in quel cazzotto .

Perché funziona: gioco di gambe, lettura delle distanze, incassare i colpi. E il pugno è l'arma più naturale che abbiamo.

Il limite: solo pugni, niente calci, niente lotta. E i guantoni non ci sono, quindi le mani si rompono.

4.

Judo (Voto: 8.5/10, ex aequo con la Boxe)

Il

judo vecchia scuola, quello che insegnava a usare il marciapiede come

alleato, è forse la cosa più sottovalutata in ottica autodifesa.

Una proiezione ben eseguita su asfalto finisce la lotta in un

istante .

Perché funziona: sbilanciamento, proiezioni, controllo a terra. Un judoka ti fa cadere e non ti lascia rialzare .

Il limite: richiede anni per padroneggiare le proiezioni in condizioni di stress. E in piedi, contro uno che tira pugni, devi chiudere la distanza senza prendere botte.

5.

Brazilian Jiu-Jitsu (Voto: 8.5/10, ex aequo)

Lo

so, lo so: il BJJ è fantastico. Ma in strada ha un problema gigante:

ti porta a terra, e a terra sei vulnerabile a calci, coltelli e amici

dell'aggressore . Detto questo, se lo combini con qualcos'altro,

è letale.

Perché funziona: il controllo a terra è insuperabile. Se sai portare lì l'avversario e hai amici che ti coprono, vinci .

Il limite: la posizione supina è la peggiore in una rissa di strada. E molti praticanti sono abituati a combattere seduti, non a entrare in contatto sotto i colpi.

6.

Wing Chun (Voto: 7/10)

Il

Wing Chun è stato sviluppato per le strade affollate e criminali di

Hong Kong . In teoria, è perfetto per distanza ravvicinata. In

pratica, molti praticanti moderni non fanno sparring vero e non sanno

cosa significa prendere un pugno in faccia .

Perché funziona: scoppio di potenza a corta distanza, mani appiccicose, economia di movimento .

Il limite: se non fai sparring duro, se non testi le tue tecniche contro qualcuno che resiste, è solo una danza.

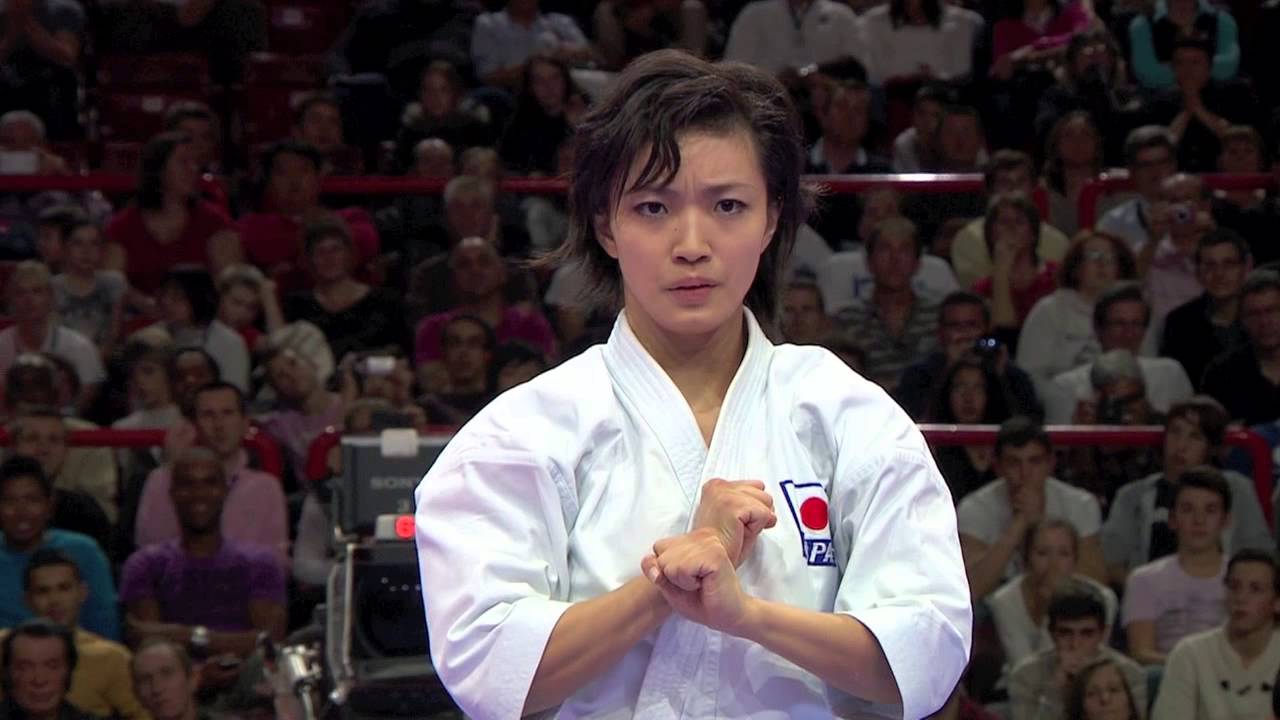

7. Kyokushin Karate (Voto: 7/10, con una precisazione importante)

E arriviamo al punto. Il Kyokushin merita un discorso a parte.

Fondato da Masutatsu Oyama, il Kyokushin è uno degli stili di karate più duri in assoluto . I combattimenti sono a pieno contatto, senza protezioni, e si può colpire con tutto tranne che con i pugni al viso . Questo crea guerrieri con una resistenza fisica e mentale fuori dal comune.

Il fondatore, Oyama, era un tipo tosto. Si racconta che abbia ucciso un toro a mani nude (anche se con un colpo alla testa, non proprio una scena da western). E ha creato una prova, l'Hyakunin Kumite, dove il combattente deve affrontare 100 avversari uno dopo l'altro . Roba da pazzi.

I punti di forza del Kyokushin sono evidenti:

Condizionamento fisico bestiale: i praticanti si abituano a prendere colpi, a incassare, a non mollare .

Calci devastanti: bassi, alti, circolari. Le gambe sono armi .

Filosofia del "non arrendersi mai": lo spirito forgiato nella sofferenza è un'arma in sé .

Ma c'è un limite enorme, e lo riconoscono anche i praticanti onesti: nel Kyokushin tradizionale, non si colpisce il viso con i pugni . Questo crea una "cecità" pericolosissima in strada. Uno abituato a combattere senza paura di prendere pugni in faccia, quando si trova davanti uno che gliene tira uno, può andare in tilt.

Il verdetto sul Kyokushin: se lo integri con un po' di boxe per colmare il vuoto della guardia al volto, diventa un'arte completa e temibile. Da solo, rischi di incassare un destro che non hai mai imparato a parare . Voto 7, ma con la consapevolezza che è un 7 con le palle.

8.

Taekwondo (Voto: 6/10)

Calci

spettacolari, velocità, flessibilità . Peccato che in strada,

un calcio alto sia il modo più veloce per finire a terra con una

gamba in mano a qualcuno.

Perché funziona: se hai una distanza e puoi colpire basso, può funzionare.

Il limite: troppo acrobatico, troppo poco concreto. Le versioni sportive hanno ucciso l'efficacia originaria .

9.

Aikido (Voto: 5/10)

Lo

dico con rispetto: l'Aikido è bellissimo, è filosofia pura, è

armonia. Ma in strada, contro uno che ti viene addosso ubriaco e

incazzato, le leve e le proiezioni "morbide" spesso non

funzionano . Richiedono una collaborazione che l'avversario non

ti darà mai.

Perché funziona: in teoria, se sei un maestro con 30 anni di esperienza.

Il limite: nella pratica, contro uno non collaborativo, è un suicidio.

10.

Kung Fu Tradizionale (Voto: 4/10)

Attenzione:

parlo del Kung Fu "da parco", quello con le forme lunghe e

i movimenti acrobatici. Il Sanshou (versione da combattimento) è

un'altra cosa . Ma il Kung Fu tradizionale, quello che si vede

nei film, è spesso una coreografia. E le coreografie, in strada, ti

fanno ammazzare.

Come dicevamo all'inizio, nessuna arte marziale ti salva se sei un coglione. La strada è un'altra cosa. È merda, è paura, è sangue. È il tipo che non si ferma quando cadi, che ti tira un calcio in testa mentre sei già a terra, che tira fuori un coltello quando perde.

Le arti marziali sono strumenti. Il miglior martello del mondo non costruisce una casa da solo. Serve l'uomo che lo impugna. E quell'uomo deve avere il ferro dentro. Deve essere disposto a soffrire, a incassare, a rialzarsi. Deve avere una tendenza al lato oscuro. Perché in strada, chi è troppo buono, troppo educato, troppo "marziale", perde.

Il Kyokushin, in questo senso, è una fucina di uomini duri. Ti tempra, ti forgia, ti insegna a non mollare. Ma se non colmi il buco della guardia al viso, rischi di finire K.O. per un pugno che non hai mai imparato a parare.

Il Kyokushin è nella lista, eccome. Ma è un gradino sotto i primi. Perché in strada, la "verità suprema" è una sola: sopravvivere. E per sopravvivere, devi essere pronto a tutto. Anche a prendere un pugno in faccia.