La rappresentazione dei combattimenti nei film e in TV ha un’attrazione universale. Ci cattura, ci intrattiene, ma… è lontana dalla realtà. Tutti i protagonisti, e sottolineo tutti, nelle storie che vediamo al cinema e in televisione sono esperti nel combattimento corpo a corpo. I buoni sono abili, i cattivi sono un po’ meno bravi, ma entrambi sono capaci di scambi di pugni, calci e acrobazie spettacolari che sembrano non finire mai. Insomma, siamo abituati a vedere personaggi che combattono come se fosse una danza coreografata, dove ogni colpo trova il suo obiettivo con una precisione quasi chirurgica. Ma la realtà dei combattimenti, quella vera, non ha nulla a che vedere con quello che vediamo sullo schermo.

A meno che tu non abbia mai preso parte a un combattimento reale, c’è qualcosa che probabilmente ti è sfuggito: la violenza di un incontro fisico non è per niente elegante. Quello che viene rappresentato sul grande schermo è un mondo fantasioso e idealizzato, mentre nel mondo reale il combattimento è spesso più caotico, improvvisato e… breve.

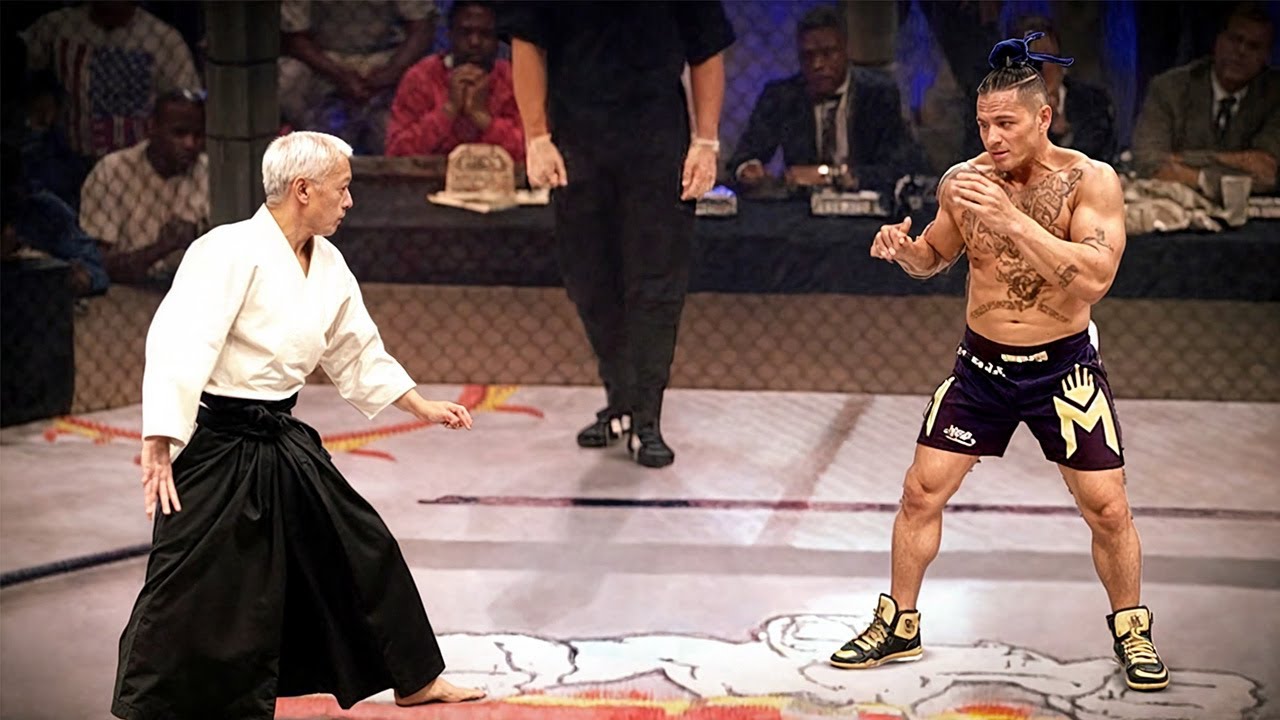

La scena tipica che tutti conosciamo è quella in cui due personaggi si affrontano in un duello corpo a corpo. Il combattimento è rapido e tecnico, una serie di mosse fluide e precisioni chirurgiche. E mentre noi spettatori ci immergiamo nell’adrenalina, siamo anche attratti dall’aspetto coreografico di tutto ciò. Ma se guardassimo davvero due persone che combattono sul serio, in una situazione di stress intenso, ciò che vedremmo è una scena completamente diversa.

Immagina la situazione: scambi di colpi irregolari, abbracciati, lottando per il dominio, quasi più come una rissa da bar che un incontro tra esperti lottatori. E non parliamo di una danza o di una coreografia precisa, ma di qualcosa che ha a che fare con la lotta vera e propria. Colpi che spesso mancano, corpi che si sbilanciano, momenti di stallo dove i due non sanno bene cosa fare. Il caos regna sovrano.

Nella realtà, infatti, i combattimenti sono molto più disordinati e brutali di quanto si possa immaginare. Niente mosse calcolate, niente giochetti da maestro di arti marziali. Piuttosto, ti ritrovi con pugni dati alla cieca, chiavi articolari improvvisate, e, nel migliore dei casi, un tentativo di strangolamento. Non c’è la sensazione di uno spettacolo, ma piuttosto un incontro fisico brutale e frenetico che è più vicino a un wreslting imbarazzante che a un incontro tra guerrieri esperti.

Quanti film abbiamo visto con lunghi combattimenti che sembrano non finire mai? Impossibile, ti dirò. I combattimenti veri, quelli che avvengono nella vita reale, non durano così a lungo. Può sembrare strano, ma un combattimento in strada o in una rissa da bar dura poco più di qualche minuto. La mia esperienza personale come barista e buttafuori mi ha insegnato che, anche nei confronti più intensi, non si va oltre i cinque minuti, a meno che la situazione non degeneri in una vera e propria lotta di potere tra molteplici persone.

Nel mio caso, ad esempio, la rissa più lunga a cui ho partecipato è stata quella contro due fratelli ubriachi, e quella è durata meno di cinque minuti. Quattro o cinque minuti di sbuffi, imprecazioni, strangolamenti e pugni mancati. Una rissa improvvisa che finisce non appena uno dei due prende il sopravvento, ed è finita. E questo è il punto: il tempo in un combattimento fisico reale non ha nulla a che vedere con la drammaticità che vediamo sullo schermo. Se pensiamo ai film, il combattimento sembra interminabile: colpi che arrivano e vanno senza sosta, un duello che non sembra mai finire. Nella vita reale, tuttavia, la situazione cambia. Non appena uno dei due avversari acquisisce un vantaggio, è finita. E spesso il combattimento termina molto più velocemente di quanto si pensi.

Un altro episodio che ricordo bene riguarda una situazione in cui ho visto un gruppo di clienti litigare per una rissa in corso. Due clienti si stavano prendendo a pugni con un altro che aveva appena picchiato la sua ragazza. La situazione è stata risolta in meno di due minuti, senza particolari risvolti. Nessun spettacolo, nessun intrattenimento. Solo un’esplosione improvvisa di energia che è finita in un batter d’occhio. La realtà è che le risse non sono lunghe, sono sporche, caotiche e spesso risolte con un attacco finale che mette fine alla scena.

Ehi, non fraintendermi. Adoro i combattimenti nei film. Sono divertenti da guardare, no? È un po’ come un balletto violento che ci cattura in un flusso di adrenalina, uno spettacolo visivo che ci fa sentire vivi. Ma una cosa è certa: l'intrattenimento coreografato non è affatto una rappresentazione accurata di un vero combattimento.

I film e la TV creano delle coreografie studiate per rendere il combattimento visivamente interessante e coinvolgente. Ma non sono affatto realistici. Mentre nei film si vedono colpi mirati, tiri perfetti e avversari che sembrano non fermarsi mai, nella realtà si vedono colpi mancati, lottatori fuori equilibrio, e, soprattutto, un forte senso di disorientamento. È difficile essere perfetti quando il tuo corpo è pieno di adrenalina e le tue decisioni sono spontanee. La violenza vera e propria non è coreografica; è disordinata e spesso inefficace.

Un altro aspetto che viene raramente rappresentato accuratamente è il danno che un combattimento può causare al corpo. Nei film, il combattente può prendere un colpo e continuare senza apparenti danni. Ma nella vita reale, un solo colpo ben assestato può cambiare le cose per sempre. La violenza fisica, anche quella che non sembra grave, lascia il suo segno. Fratture, lesioni interne, traumi psicologici — questi sono gli effetti tangibili di un combattimento reale. La sofferenza che si prova non è un effetto secondario del combattimento, è la norma.

In un film, la lotta spesso viene glorificata. Ci viene mostrato un protagonista che riesce a superare ogni ostacolo senza mai sembrare troppo danneggiato. Nella realtà, tuttavia, un combattimento ti lascia segni, sia fisici che psicologici. Non c’è il recupero immediato e senza conseguenze che vediamo al cinema. La lotta vera e propria ti cambia, ti segna, ed è difficile tornare alla normalità dopo un incontro fisico violento.

Alla fine, è importante ricordare che l’intrattenimento ha il compito di emozionare, non di educare. I film e le serie TV sono pensati per dare spettacolo, per offrire una rappresentazione esagerata della realtà. Ma chi ha avuto esperienza di combattimenti reali sa bene che, quando si tratta di risse o confronti fisici, le cose non vanno affatto come nei film. I combattimenti veri sono più brevi, più brutali, e più disordinati.

Se ti capita di vedere un film con una lunga e spettacolare scena di combattimento, goditela per quello che è: intrattenimento. Ma ricordati sempre che la realtà è ben diversa. E se mai ti troverai coinvolto in un combattimento nella vita reale, spero che tu sia pronto a scoprire quanto il caos possa essere imprevedibile.