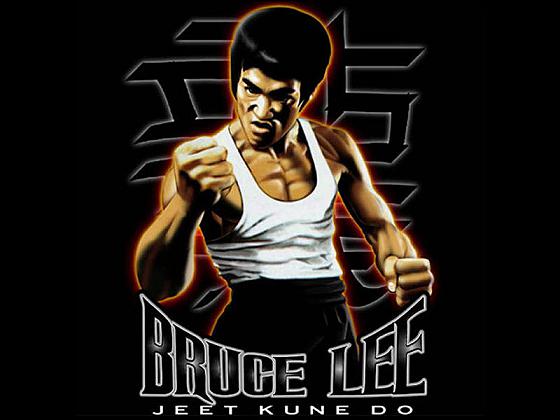

Un’analisi dell’eredità di Bruce Lee e della

trasformazione del suo sistema di combattimento nel contesto marziale

contemporaneo

Nel panorama delle arti marziali

moderne, poche discipline hanno esercitato un’influenza così

profonda e duratura quanto il Jeet Kune Do (JKD). Creato da Bruce Lee

negli anni Sessanta, questo sistema rivoluzionario ha infranto le

convenzioni tradizionali proponendo un approccio diretto, fluido e

adattabile al combattimento. Ma che ne è stato del Jeet Kune Do dopo

la scomparsa del suo fondatore? Lontano dall’essere rimasto

ancorato al mito, il JKD ha continuato a evolversi, diventando

oggetto di interpretazioni, studi e applicazioni che ne hanno

ridefinito i confini senza mai tradirne lo spirito originario.

Bruce Lee non concepì mai il Jeet Kune

Do come uno “stile” in senso convenzionale. Anzi, il suo intento

era proprio quello di superare le limitazioni degli stili codificati,

ponendo l’accento sull’efficacia piuttosto che sulla forma. "Usa

ciò che è utile, scarta ciò che è inutile, aggiungi ciò che è

specificamente tuo" – questo principio guida continua a

risuonare nei circoli marziali odierni, alimentando dibattiti tanto

filosofici quanto pratici.

Alla base del JKD vi è il concetto di

“intercettazione”: colpire l’avversario nel momento in cui

questi inizia a muoversi, anticipandone l’intento e

neutralizzandolo con efficienza chirurgica. Un’idea che riflette

non solo una precisa strategia marziale, ma una filosofia

esistenziale incentrata sulla prontezza mentale, l’adattabilità e

la consapevolezza del momento presente. In questo senso, il Jeet Kune

Do è anche un’espressione del pensiero taoista e zen, dove

l’azione scaturisce dalla non-azione e l’efficacia deriva dalla

libertà di esprimersi senza vincoli.

Dopo la morte di Bruce Lee nel 1973, i

suoi allievi più diretti – tra cui Dan Inosanto, Taky Kimura e Ted

Wong – hanno proseguito la diffusione del JKD, ciascuno offrendo

un’interpretazione personale del metodo. Alcuni si sono concentrati

sul preservare fedelmente le tecniche apprese da Lee, dando vita a

quella che è oggi definita la “Original JKD”, mentre altri hanno

abbracciato l’approccio concettuale, dando origine a una versione

più dinamica e aperta, nota come “JKD Concepts”.

Questa biforcazione ha suscitato

interrogativi sulla natura stessa del Jeet Kune Do: deve essere

cristallizzato com’era negli anni Settanta o può continuare a

evolvere con il tempo e i cambiamenti nel panorama delle arti

marziali? A tal proposito, il confronto con le discipline di

combattimento moderno – come le arti marziali miste (MMA) – offre

spunti illuminanti. Molti dei principi promossi da Lee, come l’enfasi

sulla funzionalità, la combinazione di diverse distanze di

combattimento (calcio, pugno, lotta) e la centralità del tempismo e

della sensibilità al movimento, sono oggi ampiamente integrati nelle

pratiche dei combattenti professionisti.

Non sorprende quindi che il JKD venga

talvolta considerato un precursore delle MMA. Tuttavia, ridurre la

sua portata a quella di un semplice sistema di combattimento sarebbe

ingiusto. Il Jeet Kune Do è, prima di tutto, un processo di ricerca

individuale. È uno strumento di esplorazione personale che

incoraggia ogni praticante a conoscere sé stesso attraverso il

confronto con l’altro, in un equilibrio tra tecnica, intuizione e

introspezione.

Oggi, scuole e insegnanti in tutto il

mondo continuano a trasmettere il Jeet Kune Do sotto diverse forme.

Se da un lato ciò genera varietà e, talvolta, confusione,

dall’altro testimonia la vitalità di un’idea che rifiuta

l’immobilismo. In un’epoca in cui la standardizzazione minaccia

di soffocare la creatività marziale, il JKD si erge come un invito

alla libertà e alla responsabilità: quella di non accettare formule

preconfezionate, ma di costruire il proprio cammino attraverso lo

studio, la pratica e la riflessione critica.

A oltre cinquant’anni dalla sua

nascita, il Jeet Kune Do rimane un faro per chi cerca nel

combattimento non solo un mezzo di difesa, ma anche una via per

conoscere il mondo e se stesso. In definitiva, la via del pugno

intercettante non è solo una tecnica, ma una filosofia viva, capace

di adattarsi al tempo senza perderne il battito.

Il cuore pulsante del Jeet Kune Do

risiede nei suoi principi fondanti, che vanno ben

oltre la mera esecuzione tecnica: sono linee guida che mirano a

liberare il combattente da ogni costrizione strutturale, favorendo

l’efficacia diretta e la spontaneità dell’azione.

Tra questi, il concetto di

semplicità occupa un posto centrale. Bruce Lee sosteneva

che “la semplicità è la chiave della brillantezza”. Per il

praticante di JKD, ciò significa evitare i movimenti elaborati o

coreografici, privilegiando gesti lineari, veloci e privi di

fronzoli, che riducono al minimo il tempo d’esecuzione e

massimizzano l’impatto. L’idea è quella di colpire prima,

colpire forte e colpire con precisione.

A fianco della semplicità troviamo

l’economia del movimento, un principio che rifiuta

ogni spreco di energia. Ogni azione deve essere giustificata, ogni

gesto dev’essere funzionale. In questa logica, il JKD si sviluppa

come un’arte “senza forma”, fluida e reattiva, in costante

adattamento alla situazione contingente. La postura, i movimenti,

persino la respirazione, vengono ottimizzati per rispondere con

efficienza a ogni stimolo.

Altro pilastro teorico è il

"centerline theory": la linea centrale del

corpo, intesa come asse vitale, deve essere protetta e controllata.

Colpire l’avversario lungo la sua linea centrale — occhi, gola,

plesso solare, inguine — significa interrompere la sua struttura e

neutralizzarne l’offensiva. Al contempo, la propria linea deve

essere schermata e mantenuta dinamicamente in posizione vantaggiosa.

Dal punto di vista tattico, il JKD si

affida al concetto di "intercettazione"

(Jeet) come mezzo principale per dominare il confronto. A differenza

di molte arti che attendono l’attacco per poi difendersi, il JKD

cerca di cogliere l’avversario nel preciso istante in cui si

espone, sfruttando il momento in cui l’intenzione si trasforma in

azione. Non si tratta solo di rapidità, ma di capacità percettiva,

di lettura del movimento e dell’intento altrui.

Sul piano tecnico, il Jeet Kune Do è

una sintesi di colpi provenienti da vari stili, armonizzati in un

sistema personale e adattabile. Si fa ampio uso del pugno

diretto (lead straight punch), ispirato al pugilato

occidentale e allo wing chun, reso letale grazie alla biomeccanica

perfezionata da Lee. Altre tecniche distintive includono il stop-kick

— spesso un side kick eseguito per interrompere un attacco in fase

iniziale — e una vasta gamma di colpi combinati (elbow, knee,

trapping hands) per il combattimento a corta distanza.

Il footwork (gioco di

gambe) gioca un ruolo fondamentale. Il JKD predilige una posizione

chiamata bai-jong, una guardia angolata e mobile che

consente rapide transizioni tra attacco e difesa, offrendo al

contempo un bersaglio ridotto. L’influenza della scherma,

disciplina che Bruce Lee studiò con attenzione, è evidente nella

mobilità costante e nella capacità di chiudere e aprire la distanza

in frazioni di secondo.

Inoltre, il JKD non ignora la fase

di grappling: pur non privilegiando la lotta a terra,

integra concetti fondamentali di leve, proiezioni e controllo

posturale mutuati da judo, jiu-jitsu e wrestling. Questo approccio

multidimensionale lo rende estremamente moderno e compatibile con le

esigenze di un combattente completo.

Ma forse l’aspetto più singolare del

Jeet Kune Do è il suo rifiuto della rigidità sistemica. Ogni

tecnica, ogni strategia, è vista come temporanea, utile solo finché

funziona per l’individuo che la applica. In questo senso, il JKD è

antidogmatico per definizione: non esiste una verità

assoluta, esiste solo ciò che è efficace in uno specifico contesto.

Ciò che per uno può funzionare, per un altro può essere superfluo

o addirittura controproducente.

È per questo che molti maestri

contemporanei, nel trasmettere il JKD, insistono su un lavoro

personale di sperimentazione e adattamento. Più che insegnare “cosa”

fare, il JKD insegna “come” pensare: sviluppare consapevolezza,

affinare la percezione, rispondere con libertà creativa.

I principi e le tecniche del Jeet Kune

Do non rappresentano un corpo statico di conoscenze, ma un linguaggio

in continua evoluzione, che si rinnova attraverso ogni

praticante. Nel caos ordinato di un combattimento reale, dove

l’imprevedibilità è l’unica costante, la vera arma è la

capacità di adattarsi: il pugno intercettante, più che una tecnica,

è un’intuizione. E come ogni intuizione, non si insegna: si

scopre.